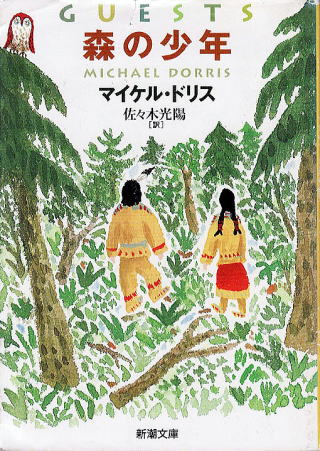

森の少年 マイケル・ドリス 著 佐々木光陽 訳 新潮文庫 アメリカ先住民の少年モスが「森の時間」(男の子が大人になるために、ひとりで森で過ごす通過儀礼)を経験する物語なのだか、ちょっとした怖さを覚えて読み終えた。礼儀知らずの「お客」が醸し出す不気味さからかもしれないし、著者が自殺した三年前に発表された作品だからかもしれない。そもそも、大人になるための通過儀礼そのものが、恐怖と背中合わせだったりする。 物語はとても象徴的だ。モスの家族は、昔からの物語を大切にし、年寄りを敬い、家族や隣人を愛し、困っている人には手を差し伸べる、理想的なコミュニティだ。先祖代々引き継いできた価値観を守ることで、彼らは迷わず、自分自身を見失うことはない。そして、「森の時間」とは、森で一人で過ごすことで、自分の存在の小ささ、自分を守るものの大きさを経験し、先祖が守ってきた、そして自分が守るべき価値観を受け入れるための通過儀礼のように思える。 モスと「森の時間」を共有すると、通過儀礼も脱皮のように何度か繰り返して、大人に近づいていくのだと分かる。モスは「ロスト迷子」だとヤマアラシに言われてしまうが、迷っているうちはまだ大人にはなりきれない。「大人になったかどうか、自分で判断しなさい」とヤマアラシは言い切るが、結構これって難しい。 「森の時間」からモスが帰った家には、ヨーロッパ開拓者と思しき「お客」がいる。この「お客」、モスたちの価値観がまったく通じない礼儀知らずの男たちである。彼らは船でやってきたのだが、モスの家に手ぶらでやってきてご馳走になった挙句、船にまで食べ物を持ってこいと要求する。世界が異なる男たちの出現で、モスの家族は困惑する。 「世界は、わたしたちだけのためにあるものじゃないんだよ」と、「お客」が寝静まった後、父さんはモスに言う。おそらく、その受容の精神も、彼らが大切に守ってきた姿勢なのだと思う。そう、世界はわたしたちだけのためにあるものではない。子どものまま、気が付かずにいたいことだけれども。 (真中智子) |

|---|